空舟と書いて、「うつほふね」あるいは「うつろふね」と読む。

江戸時代の享和3年(1803年)2月22日(3月24日とも)に、

常陸国原舎浜に、異形の女を乗せた円盤形の空舟が漂着

したそうだ。

「兎園小説」「梅の塵」に、詳細に報告されている。

(原文参照→「兎園小説」 「梅の塵」)

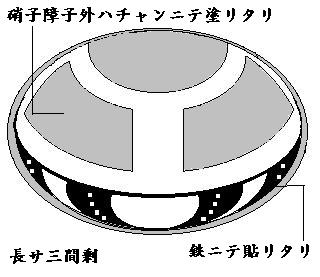

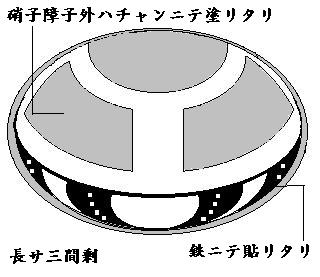

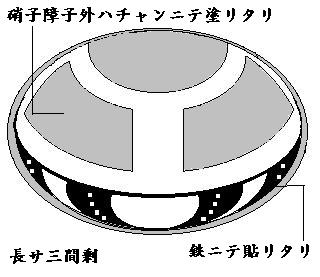

空舟の図(兎園小説)

|

|

船の大きさは、高さ約3.6m、横経5.4m。

船上部はガラス窓で、船体は鉄板を貼ったようだった。

また、船内には、身長約1.5mの女性に見える異人が

乗り組んでいた、と言う。

上図を見ればあきらかなように、こりゃ空飛ぶ円盤、

UFOじゃないの?

現代ならば、

「UFO墜落!−−幕府は事実を隠蔽している!!」

なんて、報道されるような事件だ。

しかし、空舟の漂着は、この事件に始まったことではない。

実は、昔から、空舟が漂着したり、あるいは空舟に乗せて

人やモノを送り出したり、なんてことをしている。

はたして、空舟=UFOなのか?

以下、考察してみたい。

(1) 妖怪廃棄装置

そもそも、空船とは、中が空洞になった舟を言う。

要するに、潜水艦のようなものだと思えばいい。

出入り口も窓も塞いだ閉塞空間を持つ舟である。

中に入れられたら、容易に外に出られない。

櫓で漕ぐこともできないから、いったん外洋に出たら

自力では戻って来れない舟である。

こんな舟、何に使ったかといえば、外へ出てこられちゃ

困る、戻ってこられたら困ような、悪いものを閉じこめて、

海の向こうへ捨てるといった、使い方をしていた。

実際の使用例としては、「平家物語」において源頼政に

退治された鵺(ぬえ)という妖怪も、「玉藻前」の妖狐も、

この空舟に乗せて追放された。

空舟とは、要するに、妖怪廃棄装置であったわけ。

(2) 秦河勝の場合

妖怪廃棄装置の空舟だが、秦河勝が、実は、最期は空舟で

海に流されたという伝承が残っている。

「風姿花伝」に語られているのだが、高齢に達した河勝は

摂津国難波の浦から「うつほ舟」に乗って、海流に乗り

海の彼方へ出ていったとある。

(原文参照→「風姿花伝」)

河勝は、妖怪だったのか?

そんなことはない。

聖徳太子のブレーンとして、猿楽の祖として、河勝は

華々しい活躍をした人物である。

そもそも、河勝のこの世への出現も、不思議な出現の仕方

をしている。「風姿花伝」によれば、欽明天皇の時、大和の

泊瀬川が洪水を起こして、そのとき上流から流れてきた壺の

中に、赤ん坊の河勝が入っていたという。

河勝の登場・退場の仕方は、大国主の補佐役、スクナヒコナ

を彷彿とさせる。

神はこの世での仕事が終わったら、神の国に帰さなくては

いけない。人間の能力を遙かに越えて、神にも等しい活躍を

したと信じられていた河勝は、その最期に、神の国へ空舟で

送られたのではないだろうか?

空舟は神を送る装置でもあったと思われる。

(3) 補陀落(ふだらく)渡海

妖怪廃棄、神送り以外にも、空舟は用いられた記録がある。

それが補陀落渡海である。

補陀落とはサンスクリットの「ポータラカ」のこと。ポータラカは

南方海上にある浄土で、観世音菩薩がいるらしい。

阿弥陀の浄土が西方にあるとされたのに対して、観音の浄土は

南方海上にあると信じられた。

補陀落渡海とは、この観音浄土に生きながらたどり着き、

救われようとするもの。

海上の浄土だから、舟で渡らなければならない。

そこで、空舟に乗って、観音浄土に渡ろうとしたのである。

熊野にある補陀落山寺が、補陀落渡海の中心地であった。

観音浄土に渡ろうとするものは、空舟に2,3ヶ月分の食料と

ともに乗り込み、外から出口を塞いでもらい、僧たちの読経と

ともに、海に流されるのである。

なんだか、お葬式の儀式みたい。

生きては帰れないんだから、即身仏とたいして変わりない。

自殺行為ですな。

こんなこと、する人いたのか? と思って調べたら、記録に

残っているだけで16人いたらしい。

観音信仰が盛んであったにしても、信心深い人はいるんだなぁ。

ま、なにしろ、空舟はこうした信心深い方々にも利用されていた

のである。

○ まとめ

空舟って何だ?

前項(1)〜(3)では、

人間の生活空間に存在されては困る妖怪を、追い払う道具。

あるいは、神を神の国に送り返す道具。

あるいは、この世から浄土へ渡るための道具。

として、使われている。

要するに、この世から異界に移動するための装置なのだ。

折口信夫は、中空なるものに神霊が宿るという信仰が古代から

受け継がれていると述べている。

中空なるものは、現実世界と異界の架け橋になるっていうこと。

確かに、空舟は中空だな。

昔の人が考えた異界、すなわち常世の国は、海の彼方にある

と、多くの土地で言い伝えられている。

異界との架け橋となる中空の舟で、海に乗り出せば、異界に

たどり着くと昔の人は考えたのだろう。

異界から依り来る神の話「小さ子」譚を、柳田国男は紹介して

いるが、この「小さ子」譚の変形したものが空舟となったのでは

ないかと想像することができる。

ただ、古代人が飛来したUFOを目撃して、その記憶が、空舟

という形で残ったという考えも捨てがたいなぁ。

「光り物」のところでも紹介したけど、火炎を吹く菅笠形の物体が

飛行する様子を書き残した人もいるし・・・

戻る